Leseprobe

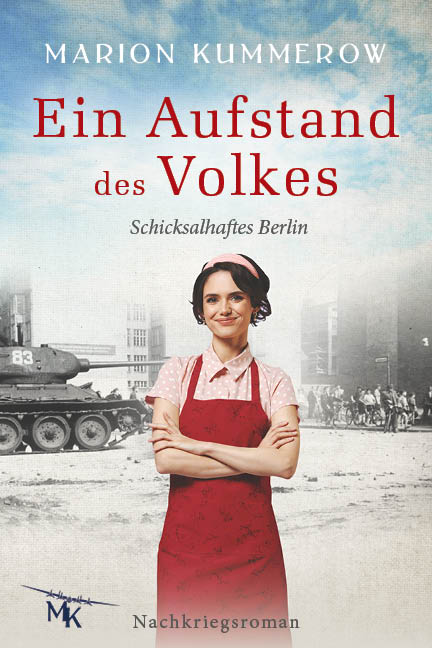

Ein Aufstand des Volkes

Ostberlin, Februar 1953

„Das ist nicht mehr mein Berlin”, dachte Floriane Eilers, während sie mit gesenktem Kopf nach einem langen Arbeitstag nach Hause stapfte. Sie zog es vor, sich nicht umzusehen, weil überall die Erinnerungen an eine schreckliche Zeit lauerten.

Es war ein bitterkalter Februartag und das grässliche Wetter verschlechterte ihre Laune weiter. Der eisige Wind peitschte ihr um die Ohren und sie wickelte den Schal fester um den hochgestellten Mantelkragen. Vorsichtig platzierte sie ihre Füße, darauf bedacht, auf dem gefrorenen Bürgersteig mit seinen Schlaglöchern – ein Überbleibsel aus dem Krieg – nicht auszurutschen.

Sie verzog das Gesicht, als sie den Park durchquerte, der nach Jahren der versprochenen Wiederherstellung immer noch eine Einöde war. Die Bewohner Berlins hatten die Bäume längst gefällt, um sie als Brennholz zu verwenden. Nichts als tote Stümpfe und Wurzeln waren übrig geblieben, die wie Grabsteine aus der gefrorenen Erde ragten. Aber wer konnte es den Lebenden verdenken, dass sie die Wärme wollten, die ihnen das Holz spendete?

Flori, wie ihre Freunde sie nannten, ging an den Kriegstrümmern vorbei über den Platz, wo ein Verkäufer in einem behelfsmäßigen Zeitungsstand sie fröhlich begrüßte.

„Es ist ein kalter Tag, nicht wahr, Fräulein?” Er lief umher und stampfte dabei mit den Füßen, um sich warm zu halten. „Möchten Sie eine Zeitung kaufen? Die Regierung hat den neuen Fünfjahresplan veröffentlicht.”

„Heute nicht, danke.” Das Geld war knapp und sie gab es lieber für Lebensmittel aus als für Nachrichten, die sie heute Abend kostenlos im Radio hören konnte. Flori beschleunigte ihr Tempo, um rechtzeitig nach Hause zu kommen, bevor ihre jüngere Schwester Katja aus der Schule heimkam, die sie in ein paar Monaten mit dem Abitur abschließen würde.

Im zarten Alter von fünfzehn Jahren hatte Flori gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sowohl ihre Eltern als auch ihre beiden älteren Brüder verloren. Nur sie und die sechs Jahre jüngere Katja hatten überlebt. Ohne zu zögern hatte sie die Aufgabe übernommen, ihre kleine Schwester großzuziehen. Entbehrungen, Hunger, Verlust und Trauer hatten die beiden zusammengeschweißt, auch wenn Flori sich oft mehr als Mutter denn als Schwester fühlte.

Für Katja zu sorgen und ihr eine gute Schulbildung zu ermöglichen, war eine große Verantwortung. Im Laufe der Jahre hatten die Umstände Flori dazu gezwungen, ihre eigenen Ambitionen zurückzustellen und unermüdlich zu arbeiten, um sich und ihre kleine Schwester über die Runden zu bringen.

Es war hart gewesen; Flori hatte ihre Ausbildung und ihre Träume, Modedesignerin zu werden sowie eine eigene Familie zu gründen, geopfert, um in einer Schokoladenfabrik zu malochen. Dort verdiente sie gerade genug, um Essen auf den Tisch zu bringen, ein Dach über dem Kopf zu bezahlen und Katja zur Schule zu schicken. Ihr einziger Trost war, dass wenigstens ihre Schwester sich bald ihre Träume erfüllen konnte, selbst wenn Flori das versagt war.

Ein bescheidenes Zubrot verdiente Flori mit Näharbeiten. Dank ihrer flinken Finger erhielt sie mehr Aufträge, als sie erledigen konnte. Sie war eine Meisterin im Ändern von Kleidungsstücken, insbesondere wenn es darum ging, ein altbackenes Kleid aufzuhübschen. Sie brauchte nicht mehr als ein paar Reste der stets knappen feinen Stoffe oder ein paar strategisch platzierte Biesen, um ein modisches Kleid zu kreieren, das, wenn es von einer hübschen jungen Frau getragen wurde, Köpfe verdrehte und bewundernde Pfiffe verursachte. Leider hatte Flori nach den langen Schichten in der Fabrik und der Hausarbeit, um ein behagliches Heim für Katja zu schaffen, nie Zeit oder Energie, etwas für sich selbst zu nähen.

Sie erreichte den Plattenbau, wo ihnen kürzlich eine Zweizimmerwohnung in einem neu errichteten Wohnviertel zugewiesen worden war. Katja beschwerte sich oft darüber, dass die Wohnung kaum größer als eine Briefmarke sei. Trotz der Klagen wussten beide, dass sie sich glücklich schätzen konnten, ein regendichtes Dach über dem Kopf zu haben, denn in Ostberlin gab es weitaus schlimmere Wohnungen.

Acht Jahre nach dem Krieg lebten viele Menschen immer noch in Kellern oder notdürftig zusammengeflickten Ruinen. Die sozialistische Regierung konnte einfach nicht schnell genug Wohnblöcke bauen, um die Hunderttausende von Wohnungen, die durch Bomben zerstört worden waren, zu ersetzen.

In der Küche entfachte sie die Glut im Kohleofen und schnippelte Kartoffeln für den Eintopf. Dabei dachte Flori darüber nach, wie viel schwieriger das Kochen nach 1948 geworden war, als der kapitalistische Westen das gemeinsame deutsche Energiesystem in einem Akt der Vergeltung für eine imaginäre Blockade abgeschaltet hatte. Seither musste die DDR sich mit der minderwertigen, wasserhaltigen Braunkohle begnügen, weil sie keine hochwertige Steinkohle mehr aus dem Ruhrgebiet bekam.

Selbst Braunkohle ließ sich kaum kaufen, weil der größte Teil der Produktion als Reparationsleistung für die Kriegsschäden in das Bruderland Sowjetunion geliefert wurde – der Westen weigerte sich, seinen Teil beizusteuern, und überließ dem Osten die gesamte Bürde.

Flori stach das Messer wütend in eine Kartoffel. Hatten sie nicht schon genug gelitten? Warum gönnten die Imperialisten ihnen nicht das kleinste bisschen Glück und piesackten die junge DDR, wo es nur ging?

Die Zeitungen waren voll von diesen Anschuldigungen. Nachdem Flori mit dreizehn Jahren kriegsbedingt die Schule verlassen musste, hatte sie auch nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches nicht die Chance bekommen, ihren Abschluss zu machen, weil sie sich um Katja kümmern musste. Ihre politische Meinung bezog sie deshalb hauptsächlich aus der Zeitung oder dem Radio.

Sie schüttelte den Kopf. Es brachte nichts, sich über Dinge, die sie nicht ändern konnte, zu grämen. Schon bald würde Katja auf eigenen Beinen stehen, und dann konnte Flori endlich ihre eigenen Träume verfolgen. Sie gab die Kartoffelstücke in den Topf. Ausnahmsweise war sie dankbar für die winzige Wohnung, denn die Hitze des Küchenherdes breitete sich in das angrenzende Wohnzimmer und sogar in das Schlafzimmer aus.

Während der Eintopf vor sich hin köchelte, deckte sie den Tisch mit bunt zusammengewürfeltem Geschirr. Auf dem Weg zurück in die Küche kam sie an einem Bild von sich aus der Zeit vor dem Krieg vorbei. Das goldblonde Haar und die pausbäckigen Wangen betrachtend, fuhr Flori sich instinktiv mit einer Hand über die knochigen Schultern und seufzte. Mit ein wenig Zeit und Aufmerksamkeit könnte sie hübsch sein, doch Zeit und Geld waren rare Güter, die man nicht für Frivolitäten vergeuden durfte.

Ein Klopfen an der Wohnungstür unterbrach ihre Träumereien. Flori öffnete und ein sichtlich aufgeregter Max stürmte wortlos herein.

„Guten Abend, Max! Komm doch bitte rein”, sagte sie süffisant.

Max Hempel, mit dem sie schon im Sandkasten gespielt hatte, arbeitete in einer Baufirma. Wie Flori hatte auch er weder die Erweiterte Oberschule noch die Universität besuchen können. Das hatte ihn aber nicht davon abgehalten, Karriere zu machen. Er hatte ein Auge für die Proportionen von Gebäuden, so wie sie intuitiv wusste, wie man das Beste aus einem hässlichen Kleid machte. Er war ein Genie in allen mathematischen und technischen Angelegenheiten und dank harter Arbeit in Kombination mit seiner Brillanz war ihr Freund aus Kindertagen kürzlich zum Abteilungsleiter befördert worden. Die junge Republik brauchte fleißige Arbeiter wie ihn.

Max‘ Kombinat hatte den Komplex mit zehn Plattenbauten gebaut und dank seiner Vermittlung hatte Flori eine der begehrten Wohnungen mieten können. So klein sie auch sein mochte, so war sie in einer Stadt, in der es an Wohnraum mangelte, ein absoluter Luxus.

„Katja ist nicht zu Hause”, sagte Flori, weil er mit seinen Augen das Wohnzimmer absuchte.

„Ich bin nicht ihretwegen hier”, erwiderte Max mit abwehrend erhobenen Händen, auch wenn sein rot angelaufenes Gesicht das Gegenteil verriet.

Flori hatte schon seit einigen Monaten den Verdacht, dass ihr bester Freund in ihre Schwester verschossen war. Zuerst war sie schockiert gewesen. Immerhin war Katja ihre kleine Schwester. Nachdem sie länger darüber nachgedacht hatte, war ihr klar geworden, dass diese Reaktion überfürsorglich und dumm war. Katja wurde nächsten Monat achtzehn Jahre alt, sie war zu einer erwachsenen Frau herangewachsen, und zu einer sehr hübschen dazu. Es war nur natürlich, dass sie die Aufmerksamkeit der Männer erregte.

Vielleicht war es an der Zeit, sie nicht mehr als kleines Mädchen zu betrachten, das umsorgt werden musste. Außerdem war Max ein wunderbarer Mensch: freundlich, fürsorglich, gut aussehend und ein harter Arbeiter. Er war prädestiniert dafür, in seinem Kombinat voranzukommen, und war in jedem Fall in der Lage, eine Familie zu ernähren.

„Also, was ist los, Max?”, fragte sie, als sie den Unmut in seinem Gesicht bemerkte.

„Nichts weiter …” Er runzelte die Stirn. „Nur Arbeitskram.”

Er würde es ihr sagen, wenn er bereit war. Auch er hatte seine ganze Familie im Krieg verloren. Seither hatten Max und Flori immer zusammengehalten. Ihre starke Freundschaft war für beide ein Segen. In schwierigen Zeiten konnten sie sich vorbehaltlos auf den anderen verlassen. Max war in den harten Nachkriegsjahren, als Flori nicht nur um ihr eigenes Überleben kämpfte, sondern auch oft an den Mühen der Erziehung eines aufsässigen Backfisches verzweifelte, ihr einziger Vertrauter gewesen.

„Willst du zum Abendessen bleiben? Katja müsste bald zu Hause sein.”

Max‘ Gesicht hellte sich bei der Erwähnung ihrer jüngeren Schwester auf, was ihren Verdacht bestätigte, dass er sich in Katja verliebt hatte. Sie gönnte es den beiden aus ganzem Herzen. Trotzdem überkam sie ein Anflug von Bitterkeit. Auch sie wünschte sich einen Mann in ihrem Leben, natürlich nicht Max, den sie wie einen Bruder liebte.

Während der eintönigen Arbeit, bei der sie Kakaobohnen zu einer dicken, geschmeidigen Paste, der so genannten Kakaomasse, mahlte, reisten ihre Gedanken oft an weit entfernte Orte, wo sie einen attraktiven, geheimnisvollen Mann traf, der sich auf den ersten Blick in sie verliebte. Die Fantasie endete meist schnell, wenn der Vorarbeiter sie anschrie, sie solle besser auf ihre Arbeit achten und nicht so viele Bohnen verschwenden, sonst würde er ihr den Lohn kürzen.

„Zu einem Abendessen sage ich nie nein”, grinste Max. „Weißt du was? Ich mache mich nützlich und bringe das Bücherregal an, solange du kochst.”

„Prima!” Flori verschwand in die Küche, um den Eintopf umzurühren. Erst letzte Woche hatte sie das alte Bücherregal auf dem Flohmarkt erstanden und noch keine Zeit gefunden, es anzuschrauben. Insgeheim hatte sie darauf gewartet, dass Max vorbeikam und das für sie erledigte.

Er war im Handumdrehen fertig und schlenderte mit einer entspannten Miene in die Küche. Vielleicht war er jetzt bereit, ihr zu erzählen, was ihn bedrückte.

„Willst du einen heißen Kakao?”

„Du hast echte Schokolade?” Ein wehmütiges Grinsen erhellte sein wettergegerbtes Gesicht.

„Zufällig habe ich eine kleine Menge. Wir haben einen Vertrag mit einer holländischen Firma abgeschlossen, dass wir Schokolade für sie herstellen, wenn sie uns die Kakaobohnen liefern. Ich hab die Krümel aufgefegt und durfte sie mit nach Hause nehmen.” Sie arbeitete meistens in der Mühle, wo sämtliche Rohstoffe inklusive der schwer zu beschaffenden Kakaobohnen zu Pulver gemahlen und mit anderen Zutaten vermischt wurden, um die Schokoladenbasis für ihre Produkte herzustellen.

„Igitt!” Max schnitt eine Grimasse.

„Komm schon. Unsere Fabrik ist blitzsauber; außerdem habe ich nicht den Boden gekehrt, nur die Arbeitsflächen.” Flori brach in Kichern aus. In Max‘ Gesellschaft konnte sie einfach nur sie selbst sein, was ungemein entspannend war.

„Klingt trotzdem gruselig.” Er schüttelte übertrieben Kopf und Schultern.

„Wenn du so zimperlich bist, verrate ich dir besser nicht, was wir in die Schokolade für den nationalen Markt tun.” Die Hände auf den Hüften starrte sie ihn herausfordernd an.

„Nee, du, ich halte lieber an der Vorstellung fest, dass Vitalade echte Schokolade ist”, erwiderte er und faltete die Hände bittend zusammen, damit sie ihr Wissen für sich behielt.

In Ermangelung des für die Herstellung echter Schokolade erforderlichen Kakaos war Vitalade ein begehrtes Ersatzprodukt, das hauptsächlich aus Haferflocken, Braumalz, Sojamehl und gehärtetem Pflanzenfett bestand. Die extreme Knappheit nach dem Krieg hatte eine ganze Reihe dieser Produkte hervorgebracht. Kaffee wurde aus Nüssen oder Wurzeln, Fleisch aus Bohnen hergestellt. Butter wurde durch Margarine ersetzt, Speiseöl durch eine Mischung aus zerkleinertem Gemüse und Gewürzen. Es war besser, die Zutaten nicht zu hinterfragen, wenn man mit Genuss essen wollte.

Flori ließ Max stehen, um das Milchpulver mit Wasser anzurühren und zu erhitzen, während sie vorsichtig das kostbare Kakaopulver unterrührte. Dann nahm sie den heißen Topf vom Herd, atmete das süße, leicht bittere Aroma mit einem Hauch von Fruchtigkeit ein und goss die dampfende Flüssigkeit in zwei Tassen.

Als sie ins Wohnzimmer kam, lief Max in der kleinen Wohnung wie ein gefangener Löwe in seinem Käfig auf und ab: vier Schritte vorwärts, dann sechs Schritte um den Couchtisch herum, der mit einem Tischtuch bedeckt war, um seine ursprüngliche Funktion als Verpackungskiste zu verbergen. Beim Gehen runzelte Max die Stirn und fuhr sich abwechselnd mit den Händen durch sein dichtes, hellbraunes Haar oder ballte sie zu Fäusten. Er strahlte eine Erregtheit aus, die so ganz anders war als seine übliche ruhige Gelassenheit.

„Tschuldigung.” Bei Floris Anblick zuckte er zusammen, hielt inne und ließ sich schwer auf das Sofa plumpsen, das Max selbst gebaut hatte. Ein paar alte Kisten bildeten die Grundlage; Flori hatte es mit einer Steppdecke gepolstert und mit einem alten Laken dekoriert.

Im Grunde ihres Herzens war sie eine Hausfrau. Trotz des Mangels an Material schaffte sie es, die Wohnung gemütlich einzurichten. Handgenähte Hüllen, die mit Sommerkleidung ausgestopft waren, dienten als Stauraum und Kissen zugleich. Wildblumen, die es gewagt hatten, auf ihrem Arbeitsweg zu blühen, fanden ein Zuhause in einer leeren Flasche, die als Vase diente. Eine zerbrochene und geklebte Untertasse wartete darauf, Asche und Zigarettenstummel aufzunehmen. Und nun hatte das alte Regal einen stolzen Platz an der Wohnzimmerwand gefunden.

„Hier, bitte.” Flori reichte Max den dampfenden Becher. Sie kannten sich lange genug, um keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln zu verschwenden, also kam sie gleich zur Sache. „Was ist dein Problem, Max?”

Max druckste herum, zündete sich aufreizend langsam eine Zigarette an und sog genüsslich daran, bevor er endlich den Mund aufmachte. „Die Regierung hat die Produktionsquoten schon wieder erhöht. Ich meine, wir reißen uns eh schon den Arsch auf, um so schnell und so viel wie menschenmöglich zu bauen. Und jetzt haben diese Bonzen beschlossen, dass es nicht reicht und wir noch mehr arbeiten müssen.” Seine sonst so freundlichen braunen Augen funkelten vor unterdrückter Wut, während er sie anstarrte, als sei sie an allem schuld.

Flori wusste Bescheid über ständig erhöhte Produktionsquoten, sie litt selbst darunter. In der jungen DDR war so gut wie alles Mangelware, deshalb leitete die Regierung die knappen Materialien dorthin, wo sie am dringendsten benötigt wurden: zumeist in der Schwerindustrie, zum Teil in der Bauwirtschaft und zu einem weitaus geringeren Maß in der Nahrungsmittelproduktion.

„Ich weiß. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, eine ausreichende Menge an Kakao auf dem Weltmarkt zu kaufen, dann zwingen sie uns auch noch, die gute Schokolade ausschließlich in den Westen zu exportieren. Und warum? Für harte Devisen, die gebraucht werden, um Stahl und andere Materialien für die Schwerindustrie zu importieren.“ Sie schüttelte frustriert den Kopf. „Glauben die da oben, dass wir nichts zu essen brauchen?”

„Es ist so ungerecht. Wir buckeln Tag für Tag, um das Land wieder aufzubauen, und was machen die Politiker?” Max blickte finster drein und beantwortete dann seine eigene Frage. „Sie halten Reden voller leerer Versprechungen! Wo bleibt der wirtschaftliche Aufschwung? Das paradiesische Leben für alle Bürger? Die gleichen Chancen für jeden, unabhängig von seiner Herkunft?”

„Psst!” Nervös blickte sie über ihre Schulter.

„Siehst du, man darf nicht einmal in den eigenen vier Wänden Kritik äußern, ohne Angst vor Repressalien zu haben. Das ist ja wieder wie unter Hitler.”

„Bitte, sprich leiser”, flehte sie Max an. „Du weißt doch genau, wie dünn die Wände in einem Plattenbau sind. Und glaub mir, die haben wirklich Ohren. Irgendjemand hat den Nachbarn unter uns, Herr Müller, angezeigt, weil er gegen Korruption gewettert und dabei Namen genannt hat. Innerhalb eines Tages tauchte die Stasi auf und nahm ihn mit.”

„Du hast recht. Natürlich weiß ich, wie dünn diese Mauern sind.” Die harten Linien um Max‘ Mund verzogen sich zu einem Grinsen. „Schließlich habe ich daran mitgebaut. Und wir haben am Material gespart, wo wir nur konnten.”

„Bitte nimm das nicht auf die leichte Schulter”, flehte Flori, beunruhigt über sein unbesonnenes Gerede. „Frau Müller ist so verzweifelt. Ich hätte sie getröstet, wenn ich nicht zu viel Angst gehabt hätte, mit jemandem zu verkehren, deren Ehemann als Republikfeind gilt.”

Max runzelte die Stirn, offensichtlich nicht gewillt, das Thema zu diskutieren. Er griff nach seinem Becher und nahm einen weiteren Schluck. „Ich hatte so große Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich habe den Versprechungen Glauben geschenkt, dass wir vorankommen, wenn nur alle an einem Strang ziehen. Alle meine Genossen im Kombinat geben täglich ihr Bestes.” Er zuckte müde mit den Schultern. „Doch niemand würdigt unsere Arbeit und jeder kleine Fortschritt wird von den Sowjets durch ihre verdammten Reparationen zunichtegemacht.”

Flori schnappte nach Luft. Niemand hatte das Recht, den Bruderstaat, die erste Nation unter Gleichen, zu kritisieren. Deshalb fügte sie hastig hinzu: „Die Sowjets haben durch unsere Hand im Krieg so viel gelitten, da ist es nur gerecht, wenn wir das wieder gutmachen.”

„Sogar auf die Gefahr hin, unsere eigene Zukunft zu zerstören? So ein Blödsinn!” Max schnaubte entrüstet. „Meinst du nicht, dass es schlauer wäre, wenn sie uns erst einmal florieren lassen, anstatt unsere Wirtschaft so sehr zu strangulieren, dass wir kurz vor dem Verhungern sind?”

„Komm schon, so schlimm ist es wirklich nicht. Nach all der Zerstörung im Krieg, gibt es nun mal keine wundersame Erholung.” Flori stellte ihre Tasse ab und versuchte, die unbequemen Tatsachen zu verdrängen, indem sie sie ignorierte. In den letzten acht Jahren hatte sie es sorgfältig vermieden, über die Zukunft nachzudenken. Zu sehr war sie damit beschäftigt, sich selbst und Katja über Wasser zu halten.

„Mach dir nur weiter etwas vor”, sagte Max. „Die Lebenshaltungskosten steigen beinahe täglich. Die Preise für Lebensmittel, Kleidung und Wohnungen sind in die Höhe geschossen, aber unsere Löhne stagnieren. Es wird immer schwieriger, über die Runden zu kommen, geschweige denn für schlechte Zeiten etwas auf die hohe Kante zu legen.“

Sie nippte an ihrem Kakao, damit sie nachdenken konnte, bevor sie Max antwortete. „Das liegt daran, dass die Besatzungsmächte unsere Stadt in Ost und West geteilt haben. Politik spielt dabei gar keine große Rolle. Viel schlimmer sind die Probleme für unseren Alltag. Von einem Sektor in den anderen zu fahren ist nicht mehr so einfach, überall sind Kontrollpunkte und dazu dann noch die andere Währung im Westteil.”

„Und wessen Schuld ist das?”

Flori verengte ihre Augen zu Schlitzen. „Natürlich die der Westalliierten. Marschall Kapralow wurde gezwungen, den Alliierten Kontrollrat zu verlassen, weil der amerikanische Kommandant von Berlin ihn ein ums andere Mal respektlos behandelt hat.” Marschall Kapralow war kurz nach dem Krieg der Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland gewesen. Nachdem er medienwirksam den Kontrollrat verlassen hatte, hatte die Viermächtekontrolle über Berlin faktisch aufgehört zu existieren.

„Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Das Ganze war nur ein Vorwand, ein Trick, der es Marschall Kapralow ein paar Wochen später ermöglichte, die westlichen Sektoren Berlins zu blockieren.”

Flori rümpfte die Nase. „Das ist nicht wahr. Die Verkehrskontrollen waren notwendig, um die Kapitalflucht nach der Währungsreform zu bekämpfen, welche der Westen übrigens einzig und allein zu dem Zweck eingeführt hat, unserer Wirtschaft zu schaden.”

„Das ist Blödsinn und das weißt du auch.”

Ein Ploppen aus der Küche nahm ihr zum Glück die Antwort ab. Sie huschte davon, um den Eintopf umzurühren. Obwohl sie getreu die offiziellen Direktiven wiederholte, beschlichen sie manchmal Zweifel ob der Wahrheit dieser Phrasen. Schon seit einer Weile bemerkte sie Veränderungen in der politischen Landschaft.

Die Gewerkschaften hatten sich allmählich zum Sprachrohr der Regierung entwickelt, anstatt die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Natürlich unter der Prämisse, dass in einer demokratischen Republik das, was die Regierung wollte, per Definition auch der Wille des Volkes war.

Flori war in die SED eingetreten, nicht weil sie sich für Politik interessierte, sondern weil die Regierungspartei sämtliche Industriezweige kontrollierte. Als Parteimitglied hatte sie Anspruch auf eine Beförderung und eine Gehaltserhöhung, was beides Nicht-Parteimitgliedern verwehrt wurde. Geld war immer knapp. Neben den üblichen Lebenshaltungskosten musste sie für Katja Hefte, Stifte und anderes kaufen, lediglich die Schule und die Schulbücher waren kostenlos.

Einige Minuten später rief sie ins Wohnzimmer: „Essen ist fertig. Ich frage mich, wo Katja bleibt. Sie müsste schon längst zu Hause sein.”

„Willst du auf sie warten?” Max‘ enttäuschter Gesichtsausdruck brachte sie zum Schmunzeln.

„Nein. Sie weiß, wann es Abendessen gibt, also werde ich einen hungrigen Gast nicht für ihre Unpünktlichkeit bestrafen.”

„Gott sei Dank. Ich bin am Verhungern.”

Flori schnappte sich den Topf und trug ihn zum Tisch hinüber, wo Max auf sie wartete. Einige Minuten lang aßen sie schweigend, nur unterbrochen von einem weinenden Kind ein Stockwerk tiefer und dem Flötenspiel der Nachbarin, während das Paar weiter oben seinen allabendlichen Streit fortsetzte.

Nach einer Weile fragte Max: „Hast du jemals daran gedacht, wegzugehen?”

„Weggehen?” Sie schaute ihn ungläubig an, bis sie die Tragweite seiner Worte begriff. „Du meinst aus der DDR?”, fragte sie flüsternd.

Max nickte. „Ja, im Westen ist die wirtschaftliche Lage viel besser. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich durch die Westsektoren fahre.”

„Aber … aber … Republikflucht ist illegal”, murmelte sie, wobei die Angst ihr Blut in den Adern gefrieren ließ. „Wie kannst du das überhaupt in Erwägung ziehen?”

„Hier zu sitzen und zu erleben, dass du Angst hast, eine normale Diskussion mit mir zu führen, reicht aus, eine Veränderung zu wollen.”

„Die Dinge sind nicht perfekt”, antwortete sie leise. „Aber das ist kaum ein Grund, unser Land zu verlassen. Die Zeit der Entbehrungen ist bald vorbei; dann leben wir alle in Frieden und Wohlstand.”

„Selig sind die Armen im Geiste”, neckte er sie. „Du darfst nicht alles glauben, was du im Radio hörst. Genau wie bei den Nazis, da war es übrigens verboten, ausländische Sender zu hören.”

„Das war etwas anderes, wir waren im Krieg.” Sie runzelte die Stirn und dachte über seine Frage nach. „Ich glaube nicht, dass ich jemals weggehen möchte. Ich kenne niemanden im Westen. Außerdem hat sich seit der Kapitulation unser Leben verbessert, vielleicht nicht so sehr, wie wir es uns wünschen, aber immerhin …”

„Unser System ist moralisch überlegen.” Max fuhr sich mit der Hand durch die Haare. „Ich wünschte nur, die Regierung würde tatsächlich mal auf das Volk hören.”

„Das wäre eine nette Abwechslung, oder?” Flori liebte viele Dinge an ihrem Land, die Regierung gehörte nicht dazu.